아래 오디오는 ‘NotebookLM’에서 생성한 오디오이다.

3월 26일

애초에 모든 존재가 텅 빈 우주에서 부유한다.

암스테르담으로 향하는 비행기 안

비행기는 고비사막 위를 한창 날고 있다.

스발바르에 가기까진 세번의 비행기를 거쳐야 했다. 오슬로 직항이 없었기에, 인천에서 암스테르담, 암스테르담에서 오슬로, 오슬로에서 롱위에아르비엔 이렇게 세번의 비행기를 타야했다.

맘편히 잠이나 들까 싶었지만, 사막의 하늘은 가만 두지 않았다. 좀처럼 잦아들지 않고 비행기를 쉼 없이 흔들어댔다. 통계상 큰 일은 일어나지 않겠지만, 심하게 흔들릴 때마다, ‘아 정말 여기서 죽을 수도 있겠구나’ 무기력감을 느꼈다.

할 수 있는건 벨트를 차는 것 뿐인 비행기 안에서 나는 의지 할 곳을 찾고 있었다. 얼마나 나약한 존재인가. 엄청난 운동량을 지닌 비행기 안에서 나는 한 없이 작았다.

인간 몸뚱이 하나만 가지고는 존재 할 수 없었던 사막위 34_000피트 하늘 위. 나는 이곳에 존재하며 부재한다.

창을 활짝 열어도 경계도 선도 점도 보이지 않는 컴컴한 빛만이 부재의 존재를 드러내고 있다. 기준계마저 잃어버린 이곳에서는 난기류만이 내 존재를 각인시켜준다.

그럼 반고리관만이 내 존재를 증명하는가? 반고리관이 없다면 나는 이 비행기안에서 존재하는가?

고비를 지나고나니 한국은 벌써 해가 떠올랐지만, 아직 비행기는 무한한 밤을 지나고 있다. 누군가의 자정, 수없이 많은 이들의 자정을 지난다. 창 밖으로는 별빛과 누군가의 불빛들이 한대 뒤섞여 있다.

스키폴공항과 납 파우치

짧은 환승시간, 뒤에 앉았던 터이라 달려야만 했다. 바리바리 챙겨온 super8 필름들(컬러네거티브 50D, 200T, 500T 각각 한롤 그리고 흑백, 엑타크롬 한롤. 이렇게 6롤이나 챙겨왔다.)은 납 파우치에 넣어뒀다. 보안검사시 x-ray 통과를 위해서다.

공항에서의 수검사요청이 까다롭다고 들어 장만해두었었다. 인천공항에서 납 파우치에 넣은채로 CT 스캐너를 통과했던 것이 안전했을까 ChatGPT 에게 물어보았다.

아뿔싸.

선량에 따라 완전히 보호되진 않는다 하더라. 이미 CT스캐너의 빔이 필름을 가로질렀을터이다. 스발바르의 빛을 담기도 전에 X선을 먼저 담아버렸다. 이미 벌어진들 돌이킬 수는 없다. 후회의 흉터가 다중노출로 같이 입혀 나오겠지.

다음부턴 그냥 용기내 수검사 요청을 해보기로 했다. 그 이후 네번의 비행기를 더 탔지만, 공항에서 요청시 다들 친절하게 수검사를 해주었다. 오히려 빈 납 파우치만 검사를 다시 받았다.

환승까지 한시간 밖에 주어지지 않은터라 게이트를 향해 내달렸다. 칙칙한 하늘아래 어둑한 새벽공항은 더욱 초초하게 만들었다. 겨우 도달해 마지막으로 탑승했다.

칙칙한 암스테르담의 구름을 넘어서니 다시 맑은 하늘이 보인다. 우리는 날씨에 따라 기분이 좋아지고 울적해지곤한다. 그런데 구름 위로 올라서고 나면 모든 곳이 맑다.

오슬로로 향한다

흰 영수증

오슬로에는 아침에 도착했다. 중앙역까지 생각보다 멀지 않았다. 아침일찍 도착했던 터라 호텔에 짐을 맡기고 오슬로 시내를 거닐었다. 행인1이 된 것마냥 호텔을 나와서 자연스럽게 집에 안부 전화를 걸었다. 평일 아침이였으나, 오슬로 시내는 조용했다.

“내가 송네 피오르드를 보고 싶었는데”

전화너머로 엄마가 안부를 물었다. 엄마는 지리를 전공했다. 어렸을때 종종 지리 답사를 다녔던 이야기, 침식과 퇴적작용 그리고 한탄강 주상절리의 형성과정을 설명해주시곤 했다.

보고 싶어하시는 몇몇 지리 현상들이 있었는데, 그중 하나가 피오르드 였다.

”아빠가 폴리스 위치를 잘 알아두래”

아빠는 내가 혼자 멀리 가는 것을 걱정하셨다. 잠깐의 안부전화를 마치고 다시 행인1로 돌아갔다.

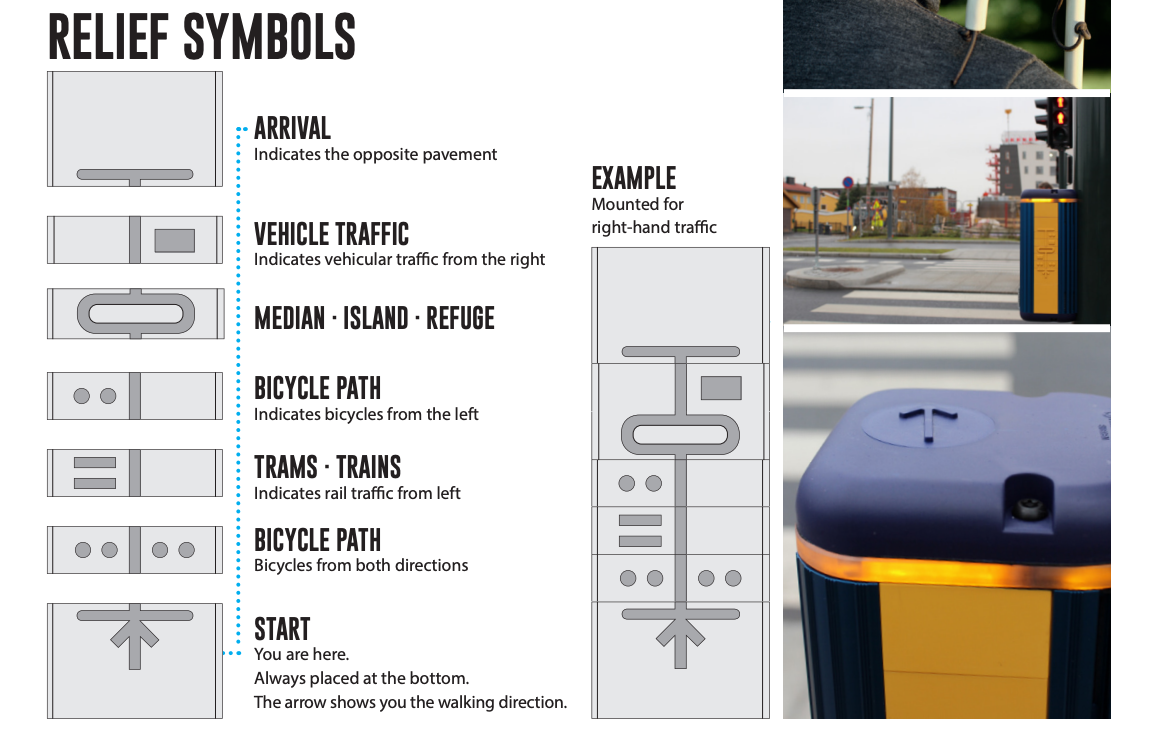

빨간 불이 한번에 두개나 들어오는 신호등. 당연한듯 신호등에 붙은 정체불명의 박스를 누르는 사람들.

조금은 다른 규칙에 마치 평행우주에 온것 같았다. 나만빼고 자연스러운 사람들. 완벽한 행인1이 되기위해선 눈치껏 행동해야했다. 신호등 옆에 달린 박스를 위로 옆으로 두드려도 불이 들어오지 않았다.

남은 건 밑면이였는데, 보이지 않는 밑면을 누르고자 하니 두려웠다.‘밑바닥에 무언가 있을지 모르는데…’ 버튼이 어떻게 생긴지도 모른체 밑을 눌렀다. 왜 버튼을 아래다 만들었을까?

나에겐 일종의 테스트 처럼 느껴졌다.

The History of Prisma Daps | PrismaTibro

Some of our earliest push buttons for pedestrians were called TS-9XX. Today, they are called Prisma Daps, Digital Acoustic Pedestrian Signal.

https://www.prismatibro.se/en/the-history-of-prisma-daps/#

찾아보니 위와 같은 제품이였다. 옆면도 버튼이라고한다. 다른 옆면의 문양들은 횡단보도의 구성을 설명하기 위한 점자였다.

오슬로 시내를 돌아다니고 점심 때가 되어 맥도날드를 찾았다. 아직 오슬로가 낯설어 그나마 익숙한 곳을 찾아온것이다. 오슬로에오고 첫 주문이라 긴장하며 햄버거세트와 고구마튀김을 시켰다.

키오스크로 주문하고 번호를 외우긴 했으나, 영수증 잉크가 없었는지 영수증은 아무것도 적히지 않은 흰 백지 였다. 첫 끼니 부터 난관인가.

받아갈때 내꺼라고 표현을 해야할 것 같은데, 영수증도 내밀 수 없게 되었다. 듀오링고로 익힌 노르웨이 숫자세기를 떠올리며 일단 주문번호를 기다렸다.

58번이였나… 빈영수증만 손에 든채 femtiåtte만 들리기를 기다렸다. 다행히 잘 캐치해서 자연스럽게 잘 받아들었다. 나는 비로소 이제야 행인1이 되었다.

횡단보도를 건널 수 있었고, 맥도날드에서 음식을 받아낼 수 있었다. 무엇이 더 필요하리.